2025.10.24

【事後レポート】関西SBT取得促進・脱炭素ソリューションセミナーにてディエスジャパンが主導する『見える化プロジェクト』のソリューション紹介

2025年9月19日、ディエスジャパンが常務理事を務めるOSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション(略称OZCaF)とおおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会において、関西の企業様のSBT取得促進と脱炭素経営を後押しするセミナーが開催されました。

セミナー概要

【日時】 2025年9月19日(金) 14:00~16:30

【会場 】おおさかATCグリーンエコプラザ およびオンライン

【主催】 おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会

【共催】 OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション

【後援】関西広域連合

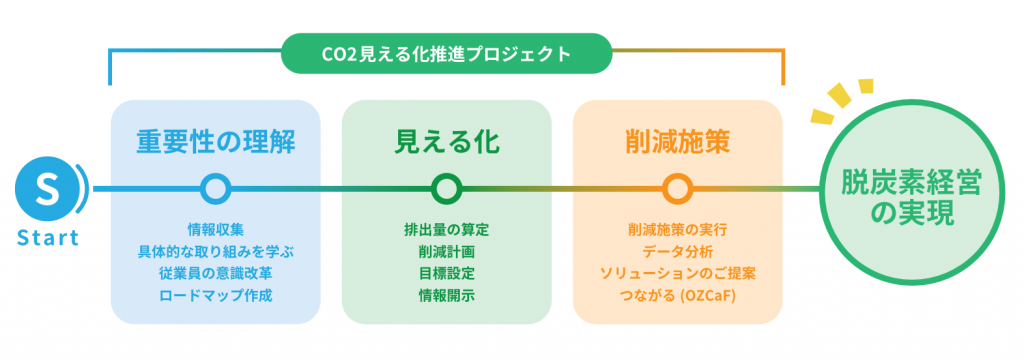

ディエスジャパンは『CO2見える化推進プロジェクト』においてプロジェクトリーダ-を務めています。

本プロジェクトは、脱炭素経営支援に協働して取り組む他、取引先をはじめとするステークホルダーに対し、普及啓発及び支援を行い、持続可能な共生社会の実現に貢献することを目的としています。

脱炭素及びカーボンニュートラルの実現に向けて、情報共有や意見の交換に努めているほか、主に中小事業者様に向けて、CO2排出量の見える化支援の展開を行っています。

2025年9月現在16社が集い、CO2削減目標に向けた、ソリューションマッチングも推進しています。

今回は、「CO2見える化プロジェクト」メンバーから株式会社ミツウロコヴェッセル、EMIELD株式会社が登壇し、脱炭素ソリューションの紹介を行いました。

またプログラムの冒頭ではOZCaFより「国際イニシアティブとしてのSBTの取得の意義・重要性」、植田油脂株式会社よりSBT取得から脱炭素経営への取組事例「パートナーシップで脱炭素」の登壇プログラムもありました。

脱炭素経営の計画実行について、重要性と具体的なソリューションを広く知っていただける機会となりました。

「太陽光発電設置目標策定義務化と第七次エネルギー基本計画について」

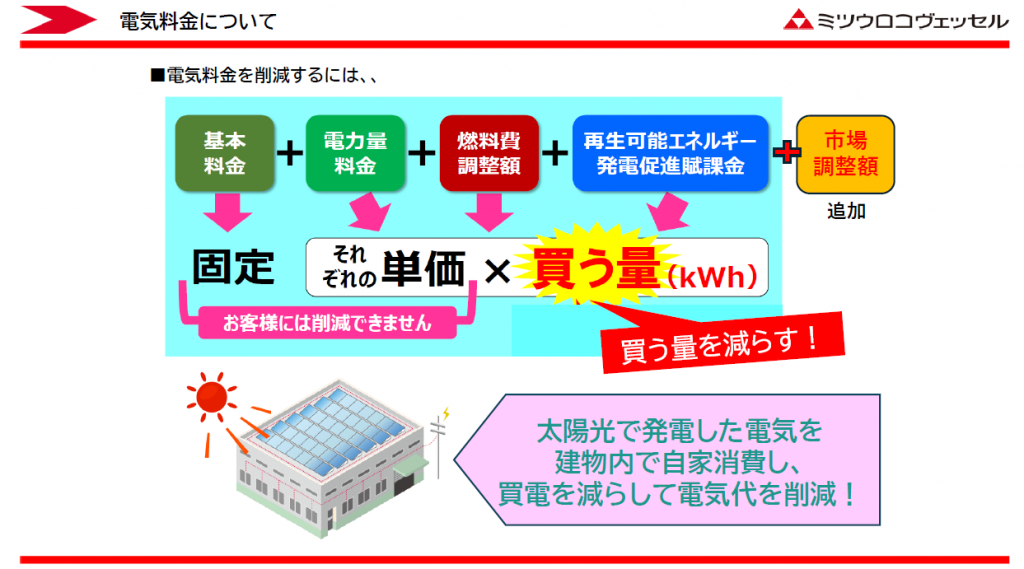

エネルギー事業を行う株式会社ミツウロコヴェッセル関西の野原正法氏からは、国が進める「第7次エネルギー基本計画」と太陽光発電の義務化についての解説、そして太陽光発電の電気代削減メリット、経営力向上について具体的事例を用いて紹介がありました。

太陽光発電の導入は義務化?中小企業経営者が知っておくべき国のエネルギー政策とコスト削減のヒント

日々の電気代高騰に頭を悩ませている企業経営者様、担当者様もいるのではないでしょうか。

DX化が進み、データセンターや半導体工場が増えたことで、国内の電力需要はどんどん増えています。

さらに、ロシア・ウクライナ情勢に起因するエネルギー価格高騰によりエネルギー価格が高騰し、安定した電力の確保が経営の重要な課題になっています。

日本も国として電力の安定供給や環境への配慮、経済的な効率性など、さまざまな課題に直面しています。

こうした背景から、国は化石燃料への依存を減らし、太陽光発電を含む再生可能エネルギーを主力とする方針を強く打ち出しています。

国が進める「第7次エネルギー基本計画」では、2040年までに太陽光発電の割合を現在の2倍近くに増やすという、意欲的な目標が掲げられました。

この目標を実現するために、年間1,500kl以上のエネルギーを使う「特定事業者」(約12,000社が対象)に対して、太陽光発電の設置目標を立て、国に報告することが義務付けられます。嘘の報告をすると罰則の対象となる可能性もあるため、企業はエネルギー戦略の見直しを迫られています。

太陽光発電導入でコスト削減できる 具体的な事例紹介

太陽光発電は、単なる国の規制対応ではありません。

中小企業経営者にとって、電気代削減というメリットをもたらします。

自家消費型の太陽光発電を導入すれば、「電気の購入量を減らす」だけでなく、「電力需要のピークを抑えることで基本料金を下げる」効果も期待できます。

そのための精度の高いシミュレーションを行うために、電力会社が保有している30分ごとの電力使用量データを取得し、分析することができます。

電気の使用料は1社1社全く違うため、太陽光発電はオーダーメイドで提案され、自社で消費する分だけを発電するよう設計されるとのこと。

紹介されていたある企業の事例では、電気料金高騰にともない、太陽光発電システムを導入しました。

その結果、年間488万円の電気代削減に成功していました。

さらに、中小企業経営強化税制などを活用すれば、導入費用を「即時償却」したり「税額控除」したりすることも可能になり、投資回収期間をさらに短くすることもできます。

「法規制による義務化」「電気代高騰に対するコスト削減」「税制優遇による投資回収の加速」という三つの側面から、太陽光発電の導入は戦略的な選択だと述べられていました。

「脱炭素は“経営”そのもの。社員が動き出す会社の共通点」

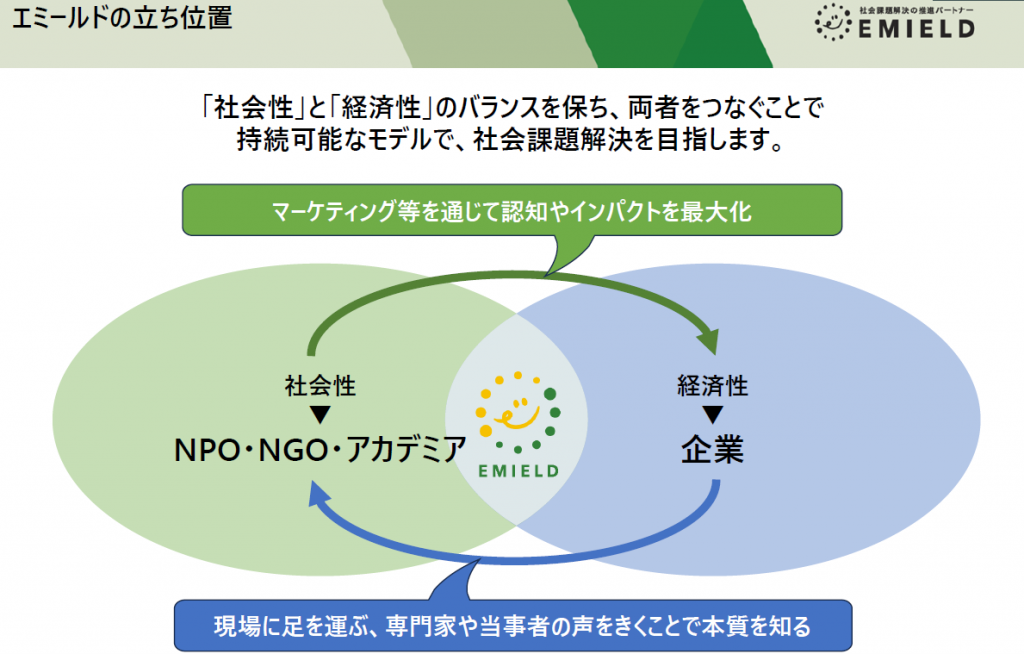

企業のSDGsやサステナブル経営を支援するコンサルティングを行うEMIELD株式会社の森優希氏からは、脱炭素経営を「やらされ感」ではなく「自分ごと」として社内に浸透させ、企業価値創造につなげるための具体的な方法論について解説がありました。

社員の温度差に注意!サステナビリティに全社で取り組めないと逆にリスクに

最初に紹介されたのは、環境問題の解決に関心がある大学生が、カーボンニュートラルを見据えて事業を展開している会社のホームページから想いを感じてインターンの説明会に行った事例です。

その学生はインターン先で社員に取り組みについて聞いたところ、よく内容をわかってなかったようで温度差を感じ、インターンを辞退したそうです。

Z世代は学校で環境問題について学んでいます。20代の意識の高まりから、より本質的な環境への取り組みが求められています。特にホームページで掲げているだけでなく、社員が理解し、全社で向き合っていることが期待されているのです。

脱炭素経営を社内に浸透させる3つの要点

脱炭素に取り組むきっかけは様々あります。しかし、取引先からの要請や学生の思考の変化など、外部変化への対応だけを動機付けにしていると、社内で取り組みが浸透しづらいものです。

そこで、取り組みが社内に浸透している会社のポイントが3つ紹介されました。

社内浸透(社員が自発的に脱炭素を推進)している会社のポイント3つ

- 社員の誇り、働きがい: サステナビリティ活動が企業のパーパス(存在意義)や理念と結びつき、社員が社会貢献を実感し、会社に誇りを持てる状態。

- 事業・サービスとの繋がり: サステナビリティ活動が本業と連動し、既存事業の競争力強化や新たなサービス・事業創出を通じて直接的な事業価値を生み出す状態。

- 活動に付加価値をつける: 採用ブランディング効果、地域社会との関係構築、新たなコミュニケーション創出といった測定可能な付加価値を生み出している状態。

具体的な取り組み事例やカリキュラムの紹介も

例えば建材会社において、サステナビリティに『なぜ取り組むのか』という根本的な部分の解像度が高まらない問題に対し、実際に森林ツアーを行い大学教授陣と議論を行うことで「森や木の価値を伝える使命感を持った」という声が出た事例が紹介されました。

また、SDGsに関して知識があるのに営業現場でその知識をうまく使えていないという問題に対して「宣言書」を作ったり、ロールプレイング研修を行ったりすることで、会話や行動につながった事例も紹介されました。

EMIELD株式会社では、気候変動問題やカーボンニュートラルの必要性などを学び、脱炭素の社会的背景を理解するカリキュラム、自社の社会的存在意義を確認する講義やワークのカリキュラムもあり、社会性と経済性の両面から学ぶことができる研修を提供されています。

また助成金を活用することで負担を押さえながら社員教育を進めることもできるとのことです。

CSR活動を企業価値に転換する

多くの企業で行われている植林や清掃活動といったCSR活動を、単なる社会貢献(コスト)から、事業成長に貢献する企業価値(投資)へと転換させる事例も紹介されました。

- 植林活動を新入社員研修と組み合わせることで、チームビルディングを促進し、社員の定着率を上げる。

- 製品のCO2排出量算定のノウハウを体系化し、顧客向けのコンサルティングサービスとして提供する。

- 環境配慮型の商材を扱うことで、顧客企業の脱炭素を支援し、自社を中心としたエコシステムを構築する。

そしてこうした価値転換を組織的に推進するためには、多様なステークホルダーが集い、アイデアを交換し、協業を生み出すための具体的な「場」が必要となります。

一社の努力だけでは解決が難しいサステナビリティという大きな課題に対し、セクターを超えたパートナーシップで挑むための共創プラットフォームとして、大阪府との連携のもと「B-Meeting」を立ち上げ、先進事例の共有、参加者間の対話セッション、課題の現場を訪れるフィールドワークなどを通じて、具体的な共創プロジェクトの創出を目指しています。

「CO2見える化プロジェクト」今後の展望

(左より:EMIELD株式会社 森優希氏、株式会社ディエスジャパン 植山宏治、株式会社ミツウロコヴェッセル関西 野原正法氏)

ディエスジャパンとOZCaFが推奨しているCO2排出量算定ツール「ファストカーボン」では専門知識がなくても、簡単に速やかにCO2排出量の見える化を行えます。

そして脱炭素化には、見える化の後のアクションが大切です。課題に対して必要なソリューションは多岐にわたります。

1社では対応が難しい取り組みに、私たちはチームで取り組んでいます。SBT認定、脱炭素を実現するためのソリューションについても皆様のお力になれればと考えています。