地球温暖化解決策の鍵は「国」にある?世界の取り組み事例

「地球温暖化って、なんだか壮大すぎて自分一人が頑張っても…」 そう感じてしまうことはありませんか。

連日のように報道される猛暑や豪雨のニュース。 スーパーでじわじわと値上がりしていく野菜。 私たちの肌感覚としても、地球の変化は無視できない段階に来ています。

エコバッグや節電など、個人の努力ももちろん大切です。

しかし、ある時ふと「この問題の根本的な解決策は、もっと大きなところにあるのでは?」と感じたのです。

その答えのヒントこそが、今回ご紹介する世界の国々の本気の取り組みにありました。

地球温暖化という大きな課題に対して、解決策の鍵を握る「国」が、どれほど動いているか、具体的な事例を交えて紹介します。

もう他人事ではない 地球温暖化がもたらす現実

近年、世界中で異常気象が頻発しています。 2024年には南米ブラジルで大規模な洪水が発生し、多くの人々が家を失いました。

ヨーロッパでは熱波が常態化し、これまで冷房が不要とされてきた地域でも、命に関わる暑さが続いています。

日本でも、かつて経験したことのないような短時間での集中豪雨「ゲリラ豪雨」や、勢力の強い台風が毎年のように発生し、私たちの平穏な日常を脅かしています。

これらの現象は、単なる偶然ではありません。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書でも、人間の活動による温室効果ガスの排出が、こうした異常気象の頻度と強度を高めていると明確に指摘されています。

もはや異常気象は「異常」ではなく、私たちの「日常」になりつつあります。

また、インフラへのダメージも深刻です。強力な台風や洪水によって道路や橋、港湾施設が破壊されれば、その復旧には莫大な費用と時間が必要になります。

世界銀行の試算によれば、気候変動対策を怠った場合、2030年までに最大で1億3200万人が新たに貧困に陥る可能性があると警告されています。

地球の健康は、私たちの経済の健康と深く結びついています。

世界はもう動き出している!各国の先進的な取り組み事例

「じゃあ、もう打つ手はないの?」 そんな不安を感じるかもしれませんが、決して悲観する必要はありません。

世界に目を向ければ、国を挙げてこの難題に立ち向かい、成果を上げている国々があります。

地球温暖化の解決策は、まさにこうした「国」のリーダーシップにあるのかもしれません。

【デンマーク】風が未来を創る 再生可能エネルギーのトップランナー

北欧の小国デンマークは、再生可能エネルギー、特に風力発電の分野で世界をリードする存在です。

驚くべきことに、2023年には国内の電力消費量のうち、実に55%以上を風力と太陽光で賄いました。

これは決して偶然の産物ではありません。 1970年代のオイルショックをきっかけに、エネルギーの自給と環境保護へと大きく舵を切った国家戦略の賜物です。

デンマークの取り組みがユニークなのは、国民を巻き込む仕組みにあります。

多くの風力発電設備は、市民が共同で出資する「市民風車」という形で運営されています。

エネルギー政策が「自分ごと」になることで、国民の理解と協力が得られやすくなります。

国が明確なビジョンを示し、国民と共に未来を創り上げている好例と言えるでしょう。

【コスタリカ】軍隊を捨て、自然を選んだ国の挑戦

中米に位置するコスタリカは、1948年に常備軍を廃止し、その予算を教育や環境保全に振り向けたことで知られています。

この平和を愛する国は、環境政策においても世界の模範となっています。

コスタリカは、国内の電力の98%以上を水力、地熱、風力などの再生可能エネルギーで発電しています。

さらに、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「脱炭素化」を国家目標として掲げ、世界に先駆けて具体的な計画を発表しました。

森林保全にも力を入れており、一度は減少した森林被覆率を国土の約60%まで回復させることに成功しています。

【ドイツ】エネルギー大転換「Energiewende」のリアル

環境大国ドイツは、「Energiewende(エネルギーヴェンデ)」と呼ばれるエネルギー転換政策を進めています。

これは、脱原子力と脱化石燃料を同時に達成し、再生可能エネルギーをエネルギー供給の主軸に据えるという壮大な国家プロジェクトです。

再生可能エネルギーは天候に左右されるため電力供給が不安定になりがちで、電気料金の上昇といった課題も抱えています。

しかし、ドイツはこうした課題から目をそらすことなく、国民的な議論を重ねながら、粘り強く政策を進化させてきました。

その結果、2023年には総発電量に占める再生可能エネルギーの割合が初めて50%を超えています。

日本の現在地は?世界の解決策と課題

世界の先進的な事例を見てきましたが、それでは私たちの国、日本の状況はどうなのでしょうか。

日本もまた、地球温暖化対策に向けて大きな目標を掲げています。

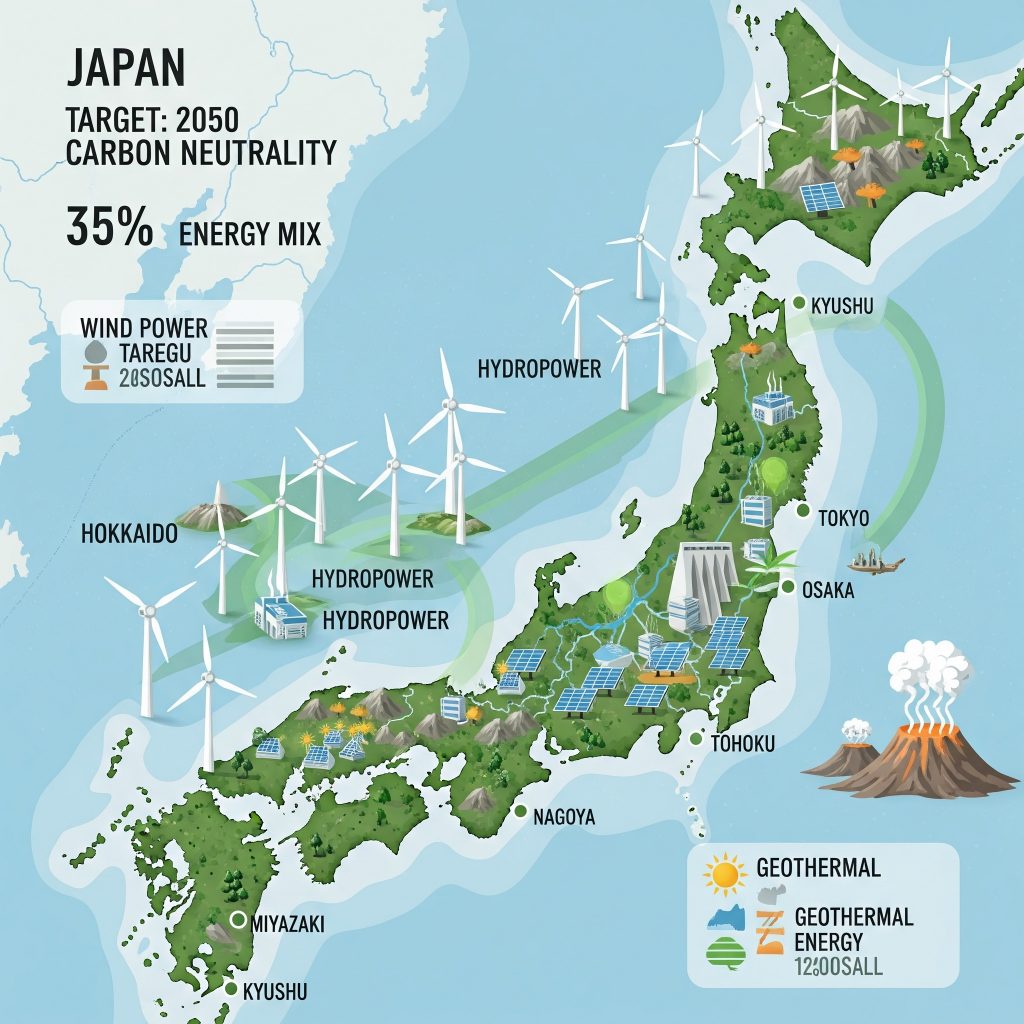

「2050年カーボンニュートラル」実現への道のり

日本政府は、2020年に「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」、いわゆるカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言しました。

この目標達成のため、「グリーン成長戦略」が策定され、洋上風力発電、水素エネルギー、自動車の電動化など、14の重要分野で具体的な目標が設定されています。

例えば、洋上風力発電については、2040年までに最大4500万kWという、原子力発電所45基分に相当する大規模な導入を目指しています。

こうした国の大きな方針が示されたことで、企業も技術開発や投資を加速させています。

再生可能エネルギー普及の壁と国民の役割

しかし、目標達成への道のりは決して楽観できるものではありません。

日本の再生可能エネルギーの導入は、ヨーロッパ諸国と比べるとまだ遅れているのが現状です。

2022年度の日本の総発電量に占める再生可能エネルギーの割合は約21.7%で、世界の先進国に追いつくには、さらなる努力が必要です。

追いつくには、いくつかの「壁」が存在します。 例えば、日本は山が多く平地が少ないため、太陽光パネルや風車を設置するのに適した土地が限られています。

また、地域によっては送電網の容量が足りず、せっかく発電した再生可能エネルギーの電気を送れないという問題も起きています。

こうした課題を乗り越え、なぜエネルギーの転換が必要なのか社会全体で共有して進めていかなければなりません。

未来のために私たちが「国」と共にできること

まずは「知る」ことから始めよう

まずは「知る」ことが全てのスタートです。

デンマークの市民風車やコスタリカの脱炭素政策について、この記事を読むまで知らなかった人も多いかもしれません。

世界の国々がどんな挑戦をし、どんな壁にぶつかっているのか。そして、日本の現状はどうなっているのか。 情報を持つことが、行動の第一歩となります。

日々の「選択」が社会を動かす力になる

私たちの消費行動は、社会へのメッセージです。

例えば、電気の契約先を、再生可能エネルギーに力を入れている電力会社に切り替える。

多くの人がこうした選択をすれば、企業も再生可能エネルギーへの投資を増やさざるを得なくなります。

また、地産地消を心がけることで、食料の輸送にかかるエネルギーを削減できます。

一つ一つは小さな行動の集まりが社会の仕組みを変える大きな力になります。

地球温暖化解決策の鍵は「国」にある?世界の取り組み事例まとめ

地球温暖化の解決策は、個人の努力だけに委ねられているわけではありません。

デンマーク、コスタリカ、ドイツといった国々の事例が示すように、解決策の鍵を握っているのは、明確なビジョンとリーダーシップを持った「国」の取り組みです。

そして、その国を正しい方向へと導き、後押しするのは、他ならぬ私たち市民一人ひとりの意識と行動に他なりません。

まずは関心を持ち、学び、そして日々の暮らしの中で賢い選択を重ねていく。 その小さな一歩が、国を動かし、ひいては地球全体の未来を変える大きな力になると信じています。]

-

担当営業が詳しくご説明いたしますCONTACTお問い合わせ

- APPLICATIONお申し込み